Hace tiempo hablamos brevemente en el blog de la huella ecológica o huella de Carbono, que nos indica el nivel de sostenibilidad de un determinado modo de vida,

y dijimos que nos haría falta planeta y medio si quisiéramos seguir al mismo

ritmo que hasta ahora, y más de tres planetas si todos los habitantes de la

Tierra quisieran vivir indefinidamente como los de los países más desarrollados.

Cuando no quede petróleo para

fabricar gasolina (es decir, cuando

esté tan profundo que la energía necesaria para sacar un barril sea la

equivalente a la de un barril, con lo que no tenga ya sentido seguir

extrayendo) habrá que esperar unos cuantos millones de años, a ver si se

regeneran las reservas… Con el carbón (aunque en este caso parece que el

remanente es algo más abundante) pasaría lo mismo, y además de esperar tanto

tiempo habría que ver si hay suerte y se repite un fenómeno similar al de la

lignina. Y cuando se haga más y más difícil encontrar nuevos depósitos subterráneos de Uranio,

habrá que esperar a otra explosión de supernova cercana que envíe hacia

nosotros más material… O sea, que mejor esperar sentados.

La fusión nuclear requiere reactivos muy particulares, pero no hará falta viajar a la Luna

para encontrar Helio-3. Sin ir

más lejos, un determinado porcentaje de las moléculas de los océanos son de

agua pesada, con átomos de

Deuterio, con lo que bastaría usar una centrifugadora para separarla del agua

normal (de forma similar a como se produce el Uranio enriquecido). En

definitiva, en este caso la reserva de materia prima sería abundantísima, pero

mientras no se pueda controlar el proceso no tiene mucho sentido vender la piel

del oso… ¿Llegaremos a dominar la fusión? ¿Descubriremos alguna nueva fuente de

energía más potente incluso? Si no sucede ninguna de estas dos cosas, o si

tardan décadas en suceder, tarde o temprano tendremos que olvidarnos de los

combustibles fósiles y recurrir más y más a las fuentes de energía renovables,

por nuestro propio bien y el de las generaciones venideras.

Con un poco de visión de futuro

por parte de nuestros políticos y una fuerte inversión en investigación y nuevas infraestructuras podemos

aumentar mucho el rendimiento de las renovables. Un buen amigo mío del grupo de

Escépticos, que está muy bien informado del tema, me decía el otro día que con

un área cuadrada de cincuenta kilómetros de lado en el desierto del Sáhara

llena de paneles solares se podría abastecer de energía a toda Europa (supongo

que primero habría que pedirles permiso, claro). Aunque por ahora la solar

supone solo el 1’5% del total de la energía producida en el planeta, la

superficie con placas instaladas se ha ido duplicando cada dos años desde 1994,

y esta progresión geométrica podría dar lugar a un cambio imparable en poco

tiempo… En Australia,

por ejemplo, una de cada cuatro casas ya tiene placas solares. En los países

del norte, con menos luz, se tendría que recurrir más a la eólica.

Algunos expertos piensan que estos cambios se producirán mucho antes de lo que pensamos y que para 2030 los

combustibles fósiles estarán obsoletos, casi todo el transporte será eléctrico

y compartido y casi toda la energía será renovable, principalmente solar. Según

ellos este giro en las tendencias será bastante repentino y se producirá no por

agotamiento de los recursos o por conciencia ecológica, sino porque las nuevas

tecnologías se abaratarán tanto que será imposible no adoptarlas. Históricamente

hay muchos ejemplos de que cuando un nuevo producto es diez veces más barato esto

vence cualquier tipo de resistencia a sustituirlo por el usado tradicionalmente

(ocurrió por ejemplo con los libros impresos,

hace quinientos años). Si se dan cuenta a tiempo de que el cambio es inevitable, las empresas energéticas o de

transporte más inteligentes irán actualizándose, diversificando sus negocios o cambiando

de actividades para al menos minimizar las pérdidas… Las multinacionales que no

sepan renovarse rápido morirán; recordemos que Kodak era un gigante que en solo

cinco años se fue a la bancarrota porque no vio venir la irrupción de la

fotografía digital en el mercado (y eso que la primera cámara digital la inventaron ellos).

Cuando escucho estas teorías y oigo decir a los gurús de las renovables que

el precio del petróleo empezará a caer en tan solo un par de años, os aseguro

que me gustaría creerles, pero me da la impresión de que este punto de

inflexión está más lejano de lo que piensan, y para cuando se produzca algunas

consecuencias del abuso de los combustibles fósiles serán ya irreparables. E incluso

si la transición a la energía solar fuese rápida, aun así habría que recortar

los niveles de producción y consumo en las zonas más desarrolladas. ¿Cuándo nos

daremos cuenta de que excesos como los que se han cometido en Dubai

o en Las Vegas no son sostenibles

bajo ningún punto de vista? Debemos mentalizarnos de que será necesario un

cierto grado de decrecimiento,

y si no lo logramos comprender ahora tras una reflexión cuidadosa, ya nos lo

hará comprender la Naturaleza a la fuerza más adelante.

En su día vimos una extensa lista de cosas que se pueden hacer para ahorrar recursos y energía,

y por supuesto yo pongo en práctica muchos de sus puntos. No dejo los grifos

abiertos demasiado rato y utilizo solo el flujo necesario, y mientras se

calienta el agua de la ducha la recojo en un cubo y la uso luego para otras

cosas, lo que hace que todos los meses mi factura del agua venga bonificada por

bajo consumo. En invierno uso los radiadores de manera racional en lo que

respecta a la temperatura del termostato

y al tiempo de uso; y si puedo, evito utilizarlos en absoluto, ya sea llevando

varias capas de ropa, compartimentando las habitaciones o haciendo un uso

inteligente de ventanas y cortinas. En mi nuevo piso tengo LEDs, que gastan

menos electricidad, y no dejo luces o aparatos encendidos si no son necesarios.

Soy un consumidor responsable y muy moderado en cuanto a ropa, ocio o viajes, y

ya no compro nada que realmente no necesite. Siempre que puedo voy andando a los sitios,

y si eso va a suponer más de media hora, cojo el transporte público; no tengo

coche y ni siquiera me he sacado el carnet de conducir. Y por supuesto, además

de reducir mi consumo de todas estas formas, también reutilizo

(las bolsas de plástico del supermercado o las hojas impresas por una cara) y

reciclo (el papel ya usado, el

vidrio o los envases ligeros).

Poniendo como ejemplo el suministro eléctrico de tu casa, hay tres razones por las que te puede interesar no derrochar energía: porque aumenta el importe

de tu factura, para evitar el agotamiento de los recursos utilizados al otro extremo

de la línea eléctrica, y porque tal vez estés contribuyendo al calentamiento

global para generar esa electricidad. Algunos podrían decir que simplemente soy

un poco tacaño y ahorro energía para poder ahorrar también dinerete, pero no lo

hago solo por eso: también en mi trabajo tengo cuidado con el uso de las luces,

el agua y el aire acondicionado, y los lectores habituales recordaréis que en

ocasiones he sido capaz de vencer mis miedos más primarios

para no desperdiciar energía, a pesar de que no iba a pagar yo la factura. Además,

siempre que puedo intento concienciar a amigos y conocidos sobre este problema

(sin dar demasiado la lata, solo cuando surge de forma natural) y de hecho lo

estoy haciendo ahora mismo con esta entrada triple (y con otras anteriores que

también he enlazado aquí). Por último, intento votar con cabeza,

a partidos que le den importancia a este tema, entre otras cosas, en su

programa electoral.

Es irónico que hayan sido la Ciencia

y la Tecnología las que hayan hecho posible el acceso a muchas nuevas fuentes

de energía, y que ahora las empresas que se están beneficiando de esos descubrimientos

no quieran prestar atención a las predicciones de los mismos científicos sobre

el agotamiento de los recursos y el cambio climático… Empezamos esta entrada hace

dos semanas hablando de conceptos importantes para la Ciencia, como el Tiempo,

el Espacio o la energía, pero también hemos citado otros como la información. A

lo largo de nuestra Historia no solo ha ido creciendo la cantidad de energía disponible

para ser usada; en paralelo, también ha ido aumentando nuestro Conocimiento,

la información útil acerca de cómo funcionan las cosas y cómo están

relacionadas entre sí. Si queremos que nuestra especie perdure durante un

segundo, un tercero o un cuarto millón de años, si queremos seguir formando

parte de esta hermosa danza de la energía

sobre la faz de la Tierra, no basta con emprender incesantemente nuevos y más

ambiciosos proyectos; lo que hay que hacer es recopilar la información apropiada

y prestarle atención para saber qué batallas conviene luchar. En otras

palabras, no se trata solo de saber hacer las cosas

correctamente, se trata de decidir qué cosas son las correctas.

Os invito por tanto, una vez más, a pensar antes de actuar,

y hacerlo a largo plazo y sopesando los pros y los contras de vuestras acciones

con suficiente perspectiva… o en otras palabras, hablando pronto y mal, a razonar

con la cabeza y no con el culo.

Termino la entrada con un mantra que os resultará familiar; ya sé que os lo

repito una y otra vez, pero en cada ocasión trato de defenderlo desde un ángulo

diferente, con nuevos razonamientos y aportando nuevas pruebas objetivas, así

que espero que a estas alturas ya os hayáis dado cuenta de lo sumamente

importante que es: la clave para tener una Vida feliz y productiva y morir con

la conciencia tranquila no está en vivir rigiéndose por el lema del

“Yo-Más-Ahora”, sino por la idea del “Todos-Mejor-Siempre”.

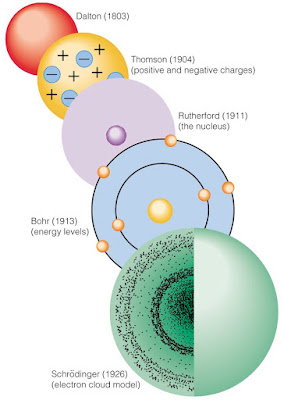

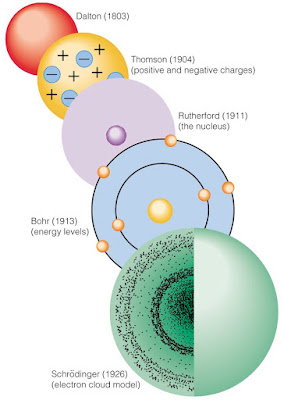

En nuestro repaso a la historia de las distintas fuentes de energía de la

Humanidad nos habíamos quedado a principios del siglo XX, época en la que se

empiezan a descubrir los fundamentos de la energía nuclear. La combustión de madera,

carbón o petróleo se basa en enlaces covalentes, de tipo eléctrico,

relacionados con los electrones que orbitan alrededor de los núcleos atómicos,

pero la energía nuclear está contenida en otro tipo de enlaces, las interacciones

nucleares fuertes que mantienen protones y neutrones unidos dentro del núcleo. Las

correspondientes reacciones, en las que reactivos y productos pueden ser

distintos tipos de átomos, no pertenecen al terreno de la Química sino al de la

Física Nuclear, y en ellas

se suele liberar mucha más energía. A este tema ya le dedicamos cinco entregas

en julio y agosto de 2013,

así que no me pararé a repetir demasiados detalles aquí.

Hay dos tipos de reacciones nucleares de las que se puede extraer energía:

la fisión y la fusión. Los primeros logros prácticos al respecto se

consiguieron durante la Segunda Guerra Mundial, algunos de ellos con siniestras consecuencias. En la década de

1950 se abre la primera central nuclear de fisión en Estados Unidos; este tipo

de centrales proporcionan mucha energía, pero si hay un accidente los daños pueden ser catastróficos,

construirlas y desmantelarlas supone mucho trabajo, recursos y dinero, y los materiales

radiactivos de desecho suponen un grave riesgo para los seres vivos y hay que

mantenerlos confinados en lugares seguros

durante largos periodos de tiempo.

La fusión nuclear todavía no se puede obtener

de forma continua, segura y controlada; se ha conseguido liberar una enorme cantidad

de energía durante un intervalo de tiempo muy corto en las bombas de Hidrógeno,

y también se han hecho experimentos muy breves con plasma de Hidrógeno

en los que el input de energía es superior al output, lo cual lógicamente no es

rentable. Si algún día conseguimos controlar la fusión, será una fuente energética

más abundante, limpia y segura que la fisión, pero las investigaciones ahora

mismo están un poco estancadas.

Resulta curioso pensarlo: en el interior de nuestra estrella

se produce precisamente la fusión del Hidrógeno (en especial su isótopo el Deuterio)

en Helio, transformándose la energía nuclear en radiación electromagnética, y

esa energía solar que nos llega es la que los árboles convierten en energía

química que los animales adquieren al comer plantas, y los carnívoros al

devorar a sus presas. Esto incluye a los árboles del carbonífero y las pequeñas

gambas que originaron el petróleo; por eso os dije en otra ocasión que los

combustibles fósiles guardan un pedacito de Sol en el interior de sus moléculas

(y por eso la explosión de una bomba de Hidrógeno es como una pequeña estrella fuera

de control en la superficie de la

Tierra)… De forma que casi toda la energía que usamos ya procede,

paradójicamente, de la fusión.

Entonces, si la fusión del Sol es el origen de la energía química y los

combustibles fósiles son una forma concentrada de esta, ¿por qué la fusión

generada por el hombre en una bomba termonuclear libera una cantidad varios

órdenes de magnitud superior a la del carbón o el petróleo? La energía química proporcionada

(a corto o largo plazo) por la fotosíntesis de las plantas está menos

concentrada que la de una bomba porque la energía producida en el Sol se emite

en todas direcciones hacia el espacio, y nuestro planeta solo capta una

pequeñísima fracción. Por eso controlar la fusión supondría un hito tan

importante: sería como domesticar las estrellas (igual que ya hemos hecho con plantas,

animales y fósiles), ya que tendríamos una dentro de cada reactor,

aquí mismo, en la Tierra, que nos daría mucha energía pero sin llegar a

destruirnos.

Ya la semana pasada dijimos que desde principios del S.XX el consumo de

energía de los países desarrollados aumentó exponencialmente; en estos últimos

trescientos años desde el inicio de la Revolución Industrial hemos utilizado

una fracción importante de las reservas de combustibles fósiles, a una

velocidad tal vez un millón de veces más rápida que el ritmo al que se han generado.

El tomar conciencia de los problemas medioambientales y de lo limitado de los

recursos hizo que a lo largo de los siglos XX y XXI se hayan dedicado esfuerzos

a investigar cómo hacer uso de forma eficiente de las energías renovables,

que se “regeneran” al mismo ritmo al que se utilizan, y por tanto son más

fiables a largo plazo. Aparte de la solar (tanto térmica

como fotovoltaica) tenemos la

eólica, la mareomotriz (de olas y mareas), la hidroeléctrica, la de biomasa y la

geotérmica. Su uso no genera residuos peligrosos, pero no están tan

concentradas y la eólica y la solar, por ejemplo, no siempre están disponibles,

ya sea porque no hace viento, porque está nublado o (lógicamente) porque es de

noche.

Curiosamente, casi todas estas proceden también del Sol. La eólica

se debe al viento, que se genera cuando diferentes zonas de la atmósfera están

a distintas temperaturas, tendiendo las masas de aire caliente a moverse hacia

arriba y creándose corrientes convectivas; estas diferencias de temperatura se

deben a la acción del Sol. Las olas a su vez se generan en los océanos por

acción del viento. La energía hidroeléctrica

se obtiene, como dijimos la semana pasada, a partir del agua de los embalses, y

esta baja desde las montañas cuando llueve, con lo cual procede también del Sol

porque es este el que evapora el agua en los océanos y forma las nubes. Por

último, la biomasa consiste en

materia orgánica con energía aprovechable, y por tanto procede en última

instancia de la fotosíntesis.

¿Y cuáles no proceden del Sol? Las mareas se deben en parte a la acción

gravitatoria de nuestra estrella, pero también a la de nuestro satélite, la

Luna. La geotérmica no tiene en

absoluto su origen en el Sol: se debe al calor residual que aún queda de las colisiones

de asteroides durante la formación de la Tierra, y sobre todo al calor generado

por la desintegración radiactiva de elementos pesados dentro del planeta… En

ambos casos estamos hablando de materiales procedentes de otros sistemas

estelares cercanos, ya desaparecidos, antes de que nuestro propio Sol se

encendiera. En concreto, los elementos pesados como el Uranio y el Plutonio del

interior de la Tierra se sintetizaron en explosiones de supernovas anteriores a

la formación del Sistema Solar, y

por tanto, además de la geotérmica, podemos añadir la fisión a la corta lista

de fuentes de energía que no tienen su origen en nuestra estrella.

El problema de las renovables, aparte de las trabas que algunos gobiernos y

empresas están poniendo a su desarrollo por motivos meramente monetarios, es

que solo con ellas no podremos seguir a este ritmo, no podremos cubrir la

demanda energética actual… Recuerdo un vídeo con una clase del físico Walter Lewin que vi hace tiempo y que me

impactó bastante. En él se planteaba el supuesto de que no dispusiéramos de

ninguno de los avances experimentados en la Historia de la Humanidad (bueno,

digamos en los últimos 10.000 años, para no abusar) y por tanto solo pudiéramos

usar trabajo humano, sin animales ni máquinas, y se preguntaba cuántas personas

tendrían que trabajar en este caso para cada uno de nosotros si quisiéramos

seguir llevando el mismo tren de vida que ahora; llamemos a estas personas,

para entendernos, “esclavos”.

Cada vez que encendiéramos una luz o usáramos el microondas sería un

esclavo el que habría frotado dos trozos de madera y tendría la llama

preparada. Cada vez que abriéramos el grifo no sería una bomba eléctrica la que

elevaría el agua hasta nuestro piso, sino uno de nuestros esclavos que vendría

de la fuente, subiendo los cubos por la escalera.

Y si quisiéramos llegar al otro extremo de la ciudad en diez minutos no lo

haríamos en coche, sino llevados en palanquín

por cuatro de nuestros esclavos corriendo a toda pastilla. De acuerdo con los

datos de consumo actuales y haciendo la correspondiente conversión, la

conclusión de Lewin era que cada uno de nosotros necesitaría treinta esclavos

personales trabajando al máximo de su capacidad, a buen ritmo y sin descanso,

veinticuatro horas al día y siete días a la semana… ¡Treinta! No recuerdo si

este cálculo era para el consumo energético de Estados Unidos, pero incluso en

ese caso, aquí en España no deberían ser muchos menos…

Me he dado cuenta de que todavía me quedan bastantes puntos interesantes

por tocar y no quiero hacer esta entrega demasiado larga, así que por hoy lo

dejaremos aquí. La semana que viene, en la conclusión (esta vez sí) de la

entrada, os daré una serie de razones de peso por las que más tarde o más temprano

habrá que empezar a depender menos de los combustibles fósiles y más de las

renovables, y por las que los habitantes del primer mundo tendremos que renunciar a algunos de los lujos de

los que disfrutamos con nuestro actual tren de vida.

Ya hemos hablado en el blog de conceptos tan básicos e importantes como el Tiempo

y el Espacio (este último desde el punto de vista de la escala y la complejidad),

así que he pensado que podíamos dedicar una entrada exclusivamente a la

energía. No es la primera vez que hablamos de ella aquí, pero en concreto me

apetecía hacer un resumen de las distintas fuentes de energía

que la Humanidad ha ido descubriendo a lo largo de su Historia. La palabra energía

viene del griego “enérgeia”, que significa actividad: en su acepción científica

es la capacidad de la materia de producir trabajo

o, más coloquialmente, de hacer cosas, ya se trate de arrastrar, elevar,

romper, calentar… No me molestaré en hablar de cómo algunos se han apropiado de

esta palabra para tratar de justificar sus dudosas pseudociencias; eso lo

dejamos para otra ocasión. Aquí nos centraremos en la energía cuyos efectos se

pueden explicar, cuantificar y predecir con exactitud.

La unidad de energía es el

julio, que es lo que cuesta levantar una masa de cien gramos a una altura de un

metro (no es mucho, como veis). La energía total estimada del Universo

observable, incluyendo la debida a la masa de las partículas, es de unos 1070

julios (es decir, un uno seguido de setenta ceros), y se ha mantenido constante

desde el Big Bang,

cambiando solo de tipo y de distribución en una hermosa danza que dura ya

13.800 millones de años… Aunque el resto de la historia es apasionante, aquí nos

centraremos sobre todo en la parte en la que nuestra especie, el Homo Sapiens,

ha hecho uso de una parte ínfima de toda esa energía: el último millón de años.

En los albores de la especie el abanico de fuentes de energía disponibles

era bastante reducido; básicamente teníamos la radiación infrarroja procedente

del Sol, que nos daba calor desde el exterior durante el día, y podíamos hacer

uso de la energía química contenida en aquello que comíamos, ya fuesen plantas

o animales. Solo las plantas pueden transformar la luz del Sol (o cualquier otra

luz) en energía asimilable por los animales, gracias a la fotosíntesis.

La Evolución nos ha hecho omnívoros, con lo que podemos comer carne, una fuente

de energía más concentrada y fácil de digerir que las plantas, de manera que con

el paso de las generaciones nuestro tubo digestivo se hizo más corto,

permitiendo al cerebro crecer

poco a poco en tamaño.

Son principalmente los hidratos de carbono los que, tras llegar a nuestras

células, se mezclan con el oxígeno del aire que inhalamos dando lugar a la respiración celular,

en la que se libera, aparte del vapor de agua y dióxido de carbono que

exhalamos, la energía contenida en los enlaces, que es la que hace que nuestros

músculos se contraigan y se relajen (permitiéndonos correr, saltar, golpear o

levantar peso) o que nuestro cuerpo genere calor interno, manteniendo constante

su temperatura. Las grasas ingeridas también pueden almacenarse para ser usadas

como fuente de energía a más largo plazo. Hace menos de un millón de años se

produce el uso de las primeras herramientas rudimentarias de piedra y madera,

que nos permiten usar la energía de nuestros músculos de forma más eficiente y

por tanto cortar o machacar mejor.

Otro de los primeros avances casi exclusivos de nuestra especie es el dominio del fuego, pudiendo así

utilizar la energía almacenada por un árbol o arbusto en la madera de su tronco

y ramas mediante la fotosíntesis. Tanto los reactivos como los productos de la combustión son muy similares a los de la

respiración celular: se trata de un proceso de oxidación en el que las

moléculas orgánicas de la madera, al mezclarse con el oxígeno circundante, se

transforman en dióxido de carbono y vapor de agua liberando energía calorífica.

La progresión fue seguramente muy lenta hasta tener el proceso perfectamente

controlado, hace unos 200.000 años. Primero se empezó a aprovechar los fuegos

fortuitos, creados al caer un relámpago,

hasta que se extinguían. Otro día os contaré con más detalle la historia de los

que tal vez fueron los primeros científicos de la especie, individuos curiosos

que intentaron comprender el comportamiento de este extraño “animal amarillo”, domarlo

y utilizarlo en beneficio propio. Con el tiempo el Hombre aprendió a preservar

estos fuegos fortuitos, cuidándolos por turnos para que no se apagaran, y más

adelante consiguió generarlo desde cero

incrementando la temperatura mediante rozamiento.

Gracias al fuego podemos tener luz y calor en las noches frías y cocinar

nuestra comida (lo que evolutivamente aumenta aún más el tamaño del cerebro). Cocinar

la carne, además de matar las bacterias nocivas,

hace que podamos asimilar una mayor cantidad de hidratos de carbono. El fuego nos

permite también, más adelante, cocer recipientes de cerámica o fundir

herramientas de metal. Toda fuente de energía tiene beneficios y desventajas, pudiendo

estas últimas estar relacionadas con las dificultades de generación,

almacenamiento o transporte y con los materiales de desecho a que da lugar. En

el caso del fuego, la cantidad de energía liberada es mayor que la necesaria

para empezar la combustión (es decir, la requerida para frotar los trozos de madera o para producir la chispa

golpeando dos piedras, y los desechos (un poco de dióxido de carbono, vapor de

agua y cenizas) no suponen un gran peligro; el problema está en el

almacenamiento y transporte, sobre todo antes de haberse dominado la técnica

para encenderlo.

Hace unos 10.000 años se produce la domesticación de distintas especies de animales,

con lo que a partir de entonces podemos aprovechar también la energía de lo que

esos animales han comido, bien para comérnoslos nosotros sin gastar energía en

la caza, para que arrastren o levanten ellos el peso, para que aren la tierra o

para que nos transporten en las distancias largas.

Sus pieles también nos son útiles para conservar mejor nuestra propia energía

corporal si hace frío. El descubrimiento de la agricultura en la misma época nos

permite obtener más alimentos (y por tanto más energía) de una manera más

fácil. Cada vez podemos hacer más cosas, construir monumentos y edificios más

altos y tener ciudades más grandes; es el inicio de la Civilización y la población

mundial aumenta de forma imparable. Otros avances tecnológicos importantes son

el de usar la energía del viento para llevarnos lejos en barcos y el de

aprovechar la fuerza del viento o del agua de río para moler el grano y hacer

harina, por ejemplo… En torno al 1100 de nuestra era el uso de molinos de viento estaba ya generalizado en

Europa.

Hace 300 años el crecimiento de la población y la construcción de casas y

barcos, combinadas con una época de temperaturas especialmente bajas, habían agotado

prácticamente las reservas de madera en Inglaterra y el norte de Europa, lo que

hizo necesario buscar una fuente de calor alternativa. Esto llevó al descubrimiento

del carbón, que ya se había usado en China hace dos mil años, aunque no de

forma tan generalizada. El carbón es madera fósil con una gran cantidad de energía

concentrada, procedente de árboles de hace 300 millones de años, del periodo carbonífero,

árboles cuya lignina no podían descomponer los microorganismos, que se acumularon durante varios millones de años y quedaron

sometidos a altas presiones por

los sedimentos de encima.

Es la Ciencia la que, junto al uso del carbón, permite el inicio de la Revolución

Industrial. Hasta entonces el calor liberado al quemar madera se dispersaba en

todas direcciones y no se podía utilizar para mover objetos. En las máquinas de vapor perfeccionadas por

Thomas Newcomen o James Watt a mediados del S.XVIII, la combustión del carbón

calienta agua y la pone a hervir, generando vapor que queda encerrado en un

cilindro con un pistón móvil para que, mediante una serie de engranajes, la

energía se transmita en forma de fuerza en una determinada dirección; de esta manera

se consigue convertir el calor en trabajo, la energía térmica en mecánica, y los

animales de tiro son sustituidos por locomotoras

y otras máquinas de funcionamiento similar. No todo son ventajas, sin embargo:

el carbón es una fuente muy concentrada de energía y fácil de almacenar, pero es

costoso de extraer y transportar, y quemarlo genera bastante contaminación (tenemos

como ejemplo la ciudad de Londres, que durante muchas décadas fue prácticamente

inhabitable por el gran número de fábricas que emitían su humo a la atmósfera).

El carbón es solo uno de los tipos de combustible fósil: el petróleo

se descubre hace unos 150 años en Estados Unidos, pero se empezará a usar

masivamente a finales del S.XIX, sustituyendo a otros tipos de grasas y aceites

animales. Procede de grandes acumulaciones de restos de gambas microscópicas en

el fondo del mar hace unos 75 millones de años, que dieron también origen al

gas natural, compuesto principalmente por metano. El uso del petróleo coincide

en el tiempo con la aparición del coche automático (auto-móvil, es decir, sin

caballos) y el motor de combustión interna.

El petróleo y el gas, al ser fluidos, son más fáciles de transportar que el carbón,

usando tuberías desde el lugar donde se extraen y refinan hasta el punto donde

se necesita la energía. El petróleo tiene también sus desventajas: aparte de la

contaminación que produce quemarlo, es costoso de extraer, puede filtrarse a los ecosistemas afectándolos negativamente

y la mayoría está localizado en zonas concretas del planeta,

lo que aumenta la tensión entre países, en competencia por los recursos.

De 1880 data la primera central eléctrica alimentada por carbón, diseñada

por Thomas Edison. En ella, el vapor de agua generado por el calor mueve una

turbina conectada a un generador

de corriente continua, y la transmisión de la energía eléctrica se realiza a

través de cables metálicos (en este caso los cables alimentaban el alumbrado de

la zona de Wall Street, en Manhattan). En la misma época surgen las centrales hidroeléctricas,

menos contaminantes, en las que se aprovecha la energía potencial gravitatoria del agua

de los embalses, con turbinas movidas por el agua que cae al abrir las

compuertas de la presa. La energía eléctrica es difícil de almacenar pero muy fácil

de transmitir a largas distancias; el problema está en las pérdidas por el calentamiento

de los cables. El uso de corriente alterna

propuesto por Nikola Tesla (en oposición a Edison, en lo que se conoció como la Guerra de las Corrientes) hizo

posible un transporte más eficiente de la energía, reduciendo el calentamiento

de los cables al realizarse a altos voltajes. Tanto los generadores que

transforman el movimiento rotatorio de las turbinas en electricidad como los

transformadores que suben y bajan el voltaje de la corriente hacen uso del magnetismo,

fenómeno íntimamente ligado a la electricidad del que la Ciencia aprendió mucho

a lo largo del S.XIX.

Todos estos avances en el Conocimiento se utilizan no solo en la transmisión

de energía sino también en la de información,

en la que no importa tanto la cantidad de energía que se transporta como la variación

temporal de una señal de magnitud más pequeña, que puede comunicar datos de acuerdo con un

código común acordado entre emisor y receptor. Así van surgiendo el telégrafo, el

teléfono, y más adelante las ondas electromagnéticas como la radio, que ni

siquiera precisan de cables. Las comunicaciones son, por tanto, cada vez más

fáciles y rápidas. Con las mejoras tecnológicas realizadas, la cantidad de recursos

energéticos disponibles aumenta exponencialmente, dando lugar a un desarrollo

brutal, a veces fuera de control. En las primeras décadas del S.XX se duplica

cada diez años la cantidad total de energía utilizada, sin pensar en la eficiencia,

el agotamiento de los recursos, la contaminación o el cambio climático, y durante

el resto del siglo el nivel de derroche y consumismo

en los países desarrollados no hará sino aumentar.

Hagamos un alto aquí. En las fuentes de energía de las que hemos hablado hasta

ahora, ya fuesen vegetales o animales, coetáneas o fósiles, la energía estaba

encerrada en enlaces de tipo eléctrico covalente propios de la química orgánica, basada en compuestos de Carbono, Hidrógeno

y Oxígeno principalmente (No hemos hablado de las pilas,

en las que dos electrodos metálicos inmersos en un ácido nos permiten almacenar

energía química inorgánica). La próxima semana, en la conclusión de esta

entrada, hablaremos de un tipo completamente distinto de enlace que ya hemos

mencionado antes en el blog y que contiene una cantidad infinitamente mayor de energía, y veremos que a pesar de

haberlo descubierto la Ciencia a principios del S.XX, paradójicamente había

sido la fuente de casi toda nuestra energía desde el nacimiento no solo de la

especie, sino del planeta.